- Story

Der Kampf Geflüchteter um Anerkennung

20.06.2024 Wie geht es Geflüchteten in der Schweiz? Ein türkisches Ehepaar erzählt von seinen schwierigen Bemühungen um Anerkennung. Die BFH hat mit einem Forschungsprojekt untersucht, wie sicher sich Geflüchtete fühlen.

Das Wichtigste in Kürze

- Geflüchtete erleben ihre Bemühungen um Anerkennung in der Schweiz oft als Kampf.

- Sie würden sich gerne integrieren, fühlen sich aber auf die Wartebank geschoben.

- Ein Paar erzählt von seinen Schwierigkeiten, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen.

- Am 30. Oktober findet eine Veranstaltung zu einem Forschungsprojekt der BFH statt.

Elya und Roni (Vornamen geändert) glaubten an die Zukunft in einer weltoffenen Türkei. Das junge Paar engagierte sich für eine freie und vielfältige Gesellschaft, wurde deswegen wiederholt verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Als die Gefahr, für lange Zeit hinter Gittern zu verschwinden, immer grösser wurde, sahen die beiden keinen anderen Ausweg mehr als die Flucht aus ihrer Heimat. Anfang 2015 stellten sie in der Schweiz einen Asylantrag aus politischen Gründen.

Öffentliche Veranstaltung – Asyl: Unsicherheit statt Schutz?

Die Alltagserfahrungen Geflüchteter besser verstehen: Dieses Ziel verfolgt eine Abendveranstaltung im Berner Generationenhaus. Sie findet am 30. Oktober 2024 statt.

An der Veranstaltung erhalten Sie Einblick in das von Carolin Fischer geleitete Forschungsprojekt, das die BFH mit Hilfe des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) realisiert hat. Die Projektverantwortlichen stellen Ihnen die Forschungsergebnisse vor und verorten sie in grösseren Zusammenhängen.

In einem Podiumsgespräch diskutieren Gäste aus Wissenschaft, Politik und Praxis, inwiefern und mit welchen Mitteln jede*r von uns einen Beitrag für mehr erlebten Schutz und Anerkennung Geflüchteter leisten kann.

Sicher, aber im Ungewissen

Das Paar kam in ein Durchgangszentrum und wartete auf einen Entscheid zu seinem Gesuch. Knappe drei Jahre später traf er ein – und war positiv. Roni und Elya hätten eigentlich vor Freude in die Luft springen müssen. Doch sie taten es nicht. Was hielt sie davon ab?

Roni holt tief Luft: «Die drei Jahre waren eine schwierige Zeit. Wir hatten keine Informationen, wussten nicht, wie es weitergeht und wann etwas passieren wird.» Immer, wenn sie nachgefragt hätten, wann ein Entscheid zu erwarten sei, habe es geheissen: «Sie müssen sich gedulden.»

Wir waren motiviert, uns zu integrieren, doch wir kamen uns vor, als würden wir ausserhalb der Gesellschaft leben.

Seine Frau und er hätten sich in der Schweiz in Sicherheit gefühlt, anerkennt Roni, doch die Ungewissheit, ob es hier eine Zukunft für sie geben würde, sei nicht einfach auszuhalten gewesen. «Wir waren motiviert, uns zu integrieren, doch wir kamen uns vor, als würden wir ausserhalb der Gesellschaft leben», fasst Elya ihre Empfindungen in Worte. Erschwerend hinzu kam, dass das Paar die ganze Zeit zum Nichtstun gezwungen war.

Auf der Wartebank

Carolin Fischer kennt diese Erlebnisse und die damit einhergehenden Emotionen. Sie leitet das Themenfeld Caring Society der BFH und schliesst im kommenden Jahr ein Forschungsprojekt zu den Erfahrungen Geflüchteter im Kontext von Asyl, Schutz und Unsicherheit ab. «Geflüchtete hoffen, in der Schweiz ein neues Leben beginnen zu können. Sie wollen sich einbringen und ein möglichst normales Leben führen. Stattdessen werden sie oft für unbestimmte Zeit auf die Wartebank geschoben.»

Für Elya und Roni hatte das Warten mit dem Status als anerkannte Flüchtlinge kein Ende. In ihren Augen entwickelte sich auch der Eintritt ins Arbeitsleben zu einer Geduldsprobe. Elya erzählt davon, wie sie sich als ausgebildete und praxiserfahrene Pflegefachfrau darum bemühte, eine Anerkennung für ihr Diplom zu erhalten. Nachdem die Prüfung der Dokumente längere Zeit in Anspruch genommen habe, sei ihr beschieden worden, dass es dafür eine Zusatzausbildung brauche – Praktikum inklusive.

Beinahe aufgegeben

Ehe sie diese absolvieren konnte, musste sich Elya über ausreichende Deutschkenntnisse ausweisen. Das hiess für sie erst einmal, Vokabeln und Grammatik zu büffeln. Doch bevor Elya damit überhaupt beginnen konnte, musste das Gesuch für die Sprachkurse behördlich bewilligt sein. Erneut hatte sie sich zu gedulden. Nach sieben Jahren ist Elya viele Schritte weiter. Derzeit absolviert sie in einem Pflegeheim ihr Praktikum. In einigen Monaten, so ihr hoffnungsvoller Ausblick, werde sie die Ausbildung beenden und das ersehnte Schweizer Diplom in Empfang nehmen können.

Anders, aber ebenso schwierig präsentierte sich Ronis Situation. Er hatte in der Türkei zwei Firmen. Die eine produzierte Süssgebäck, die andere war auf Projektmanagement-Aufträge in der Baubranche spezialisiert. Ein Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt auf diesen beiden Gebieten erschien Roni aussichtlos, da er keine Fähigkeitszeugnisse vorweisen konnte. Er entschied sich, ein Informatikstudium aufzunehmen und rechnet damit, in Kürze seinen Abschluss machen zu können.

81'000 anerkannte Geflüchtete

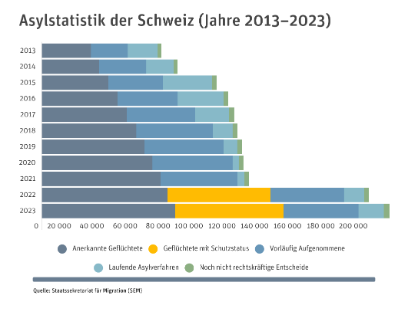

Gemäss dem Staatssekretariat für Migration lebten Ende 2023 in der Schweiz knapp 81'000 anerkannte Geflüchtete. Rund 66'000 aus der Ukraine Geflohene verfügten über einen Schutzstatus und 45'300 Menschen waren vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Zirka 15'500 Personen warteten auf einen Entscheid zu ihrem Asylantrag und noch nicht rechtskräftig waren 3300 Fälle (inkl. Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht).

Zehn Jahre zuvor hatte die Schweiz 29'600 anerkannte Geflüchtete gezählt, vorläufig aufgenommen waren 22'600 Personen und die hängigen Asylverfahren hatten sich auf knapp 18'100 belaufen. Noch nicht rechtskräftig entschieden waren die Fälle von 1900 Menschen.

«Es war für uns ein jahrelanger Kampf», fasst Roni die Bemühungen um Anerkennung durch Behörden und Wirtschaft zusammen. «Wir sind positive Menschen und wollen uns weiterentwickeln, aber es war manchmal schwierig, den Mut nicht zu verlieren.» Elya gesteht ein, dass sie ohne ihren Mann, der sie immer wieder motiviert habe dranzubleiben, den Hürdenlauf zur Anerkennung als diplomierte Pflegerin abgebrochen hätte. Mit belegter Stimme weist sie darauf hin, dass sie und ihr Gatte neben den regelmässigen Behördengängen und der Ausbildung zu Hause noch drei Kinder zu betreuen hätten. «Das alles hat mich zwischendurch ans Ende meiner Kräfte gebracht.»

Carolin Fischer hat in den Gesprächen mit Geflüchteten im Rahmen des Forschungsprojekts immer wieder solche Aussagen gehört. «Die Leute empfinden die behördlichen Abläufe und Verfahren als schwerfällig und ermüdend, teilweise sogar als schikanös.» Sie hätten Mühe zu verstehen, warum die Schweiz Geflüchteten gegenüber, die sich einbringen und im Arbeitsleben Fuss fassen wollten, nicht offener sei.

Alles, was wir wollen, ist nicht mehr Bittsteller sein zu müssen und unser Leben selbst finanzieren zu können.

Vorurteile machen krank

Auch Roni muss den Kopf schütteln, wenn er daran denkt, welches Bild sich in den Köpfen eines Teils der hiesigen Bevölkerung festgesetzt hat. «Wir hören immer wieder das Vorurteil, dass Flüchtlinge bequem sind und nur herumsitzen. Das macht uns krank. Denn wir würden nichts lieber tun als arbeiten. Alles, was wir wollen, ist nicht mehr Bittsteller sein zu müssen und unser Leben selbst finanzieren zu können.»

Er richtet deshalb einen eindringlichen Appell an die Schweiz: «Erleichtern Sie Flüchtlingen die berufliche Integration, damit wir Teil der Gesellschaft werden und unseren Beitrag an ein gutes Zusammenleben erbringen können.»