- Story

Was können wir gegen das Kostenwachstum im Gesundheitswesen tun?

25.11.2024 EFAS wurde vom Schweizer Stimmvolk angenommen. Doch die langfristige Finanzierung des Gesundheitswesens ist damit noch lange nicht gesichert. Zwei Fragen bleiben: Was sind Kostentreiber und wo sind Hebel, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen? Wir stellen vier Lösungsvorschläge zur Diskussion.

Das Wichtigste in Kürze

-

Die Gesundheitskosten wachsen seit Jahrzenten schneller als die Einkommen.

-

Ein wichtiger Kostentreiber ist der medizinische Fortschritt und der damit zusammenhängende Ausbau des Leistungskatalogs.

-

Die Autor*innen identifizieren vier zentrale Herangehensweisen, um die Kosten zu dämpfen: Fehlanreize korrigieren, Anpassung des Leistungskatalogs, Vereinheitlichung der Behandlungspfade von chronisch kranken Patient*innen und die Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Die Gesundheitskosten wachsen seit Jahrzenten schneller als die Einkommen. In der Schweiz sind die Ausgaben für die medizinische Versorgung seit 1999 um 68% auf heute CHF 91.5 Milliarden angestiegen (BFS 2024). Im gleichen Zeitraum sind die (mittleren) Prämien um gar 110% angestiegen (BAG 2024). Eine Abkehr von diesen Entwicklungen ist nicht in Sicht, und zwar unabhängig vom Ausgang der Abstimmung zur «Einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen» (EFAS). Mit EFAS ändert sich zwar die Aufteilung der Kostenlast zwischen Krankenkassen und Kantonen. Die strukturellen Probleme im Gesundheitswesen bleiben jedoch weitgehend unangetastet. Was fest steht: Wir geben immer mehr und mehr Geld für die medizinische Versorgung aus. Doch was kriegen wir für unser Geld? Und was kann gegen das Kostenwachstum unternommen werden?

Der medizinische Fortschritt als zentraler Kostentreiber

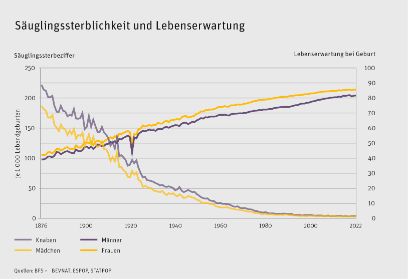

Zunächst einmal stehen den hohen Ausgaben grosse Fortschritte in der medizinischen Versorgung von Patient*innen gegenüber. Viele Krankheiten wie Krebs, Asthma, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können heute behandelt und das Leben der Patient*innen deutlich verlängert werden. Gleichzeitig sterben kaum mehr Kinder an den Folgen von Infektionskrankheiten (siehe Abbildung 2). Der medizinische Fortschritt ist daher ein zentraler Kostentreiber und findet in der Schweiz Eingang in die Gesundheitskosten über den stetigen Ausbau des Leistungskatalogs der Grundversicherung. Dabei wirken medizinische Innovationen sowohl preistreibend (z.B. Einführung eines neuen Krebsmedikaments), wie auch mengenausweitend da i.d.R. mehr Patient*innen behandelt und bestehende Patient*innen besser versorgt werden können.

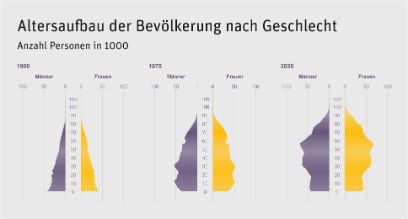

Die Alterung der Bevölkerung ist nicht ausschlaggebend

Folgen wir allerdings den Medien und der gesundheitspolitischen Debatte, sollen eine Reihe zusätzlicher Faktoren die Gesundheitskosten in die Höhe treiben. Häufig wird dabei die Alterung der Bevölkerung ins Feld geführt (siehe Abbildung 3). Eine alternde Bevölkerung, so das Argument, bedeutet mehr kranke Menschen mit Behandlungs- und Pflegebedarf. Allerdings zeigt hier die aktuelle Forschung, dass der demographische Wandel nur einen kleinen Teil des Kostenanstiegs in der Schweiz zu erklären vermag (Stucki et al. 2023; Chuard-Keller et al. 2024). Dies liegt primär daran, dass wir in allen Altersgruppen ein ähnlich hohes Kostenwachstum beobachten. Will heissen: Nicht nur die Kosten der über 65-jährigen sind in den letzten Jahrzenten angestiegen, sondern eben auch diejenigen der jüngeren Generationen. Damit kann die Alterung nicht der ausschlaggebende Faktor für das Kostenwachstum im Gesundheitswesen sein.

Nachfrage nach medizinischen Leistungen reagiert nur schwach auf Preisveränderungen

Weiter wird argumentiert, dass Patient*innen zu häufig zum Arzt/zur Ärztin gehen würden – auch dann, wenn es nicht nötig ist. Einzig höhere Franchisen oder Selbstbehalte («Kostenbeteiligungen») würden hier helfen, diesen Überkonsum zu dämpfen. Dieses Argument ist insofern problematisch, als dass die Nachfrage nach medizinischen Leistungen generell nur schwach auf Preisveränderungen reagiert (Übersichtsartikel in Einav & Finkelstein 2018; Evidenz für die Schweiz z.B. in Boes & Gerfin 2016). Insbesondere bei chronisch kranken Menschen sind Preisüberlegungen von untergeordneter Rolle und die hohe Inanspruchnahme widerspiegelt deren medizinischer Bedarf. Will heissen: Für die rund 36% der Schweizer Bevölkerung, die mindestens an einer chronischen Erkrankung leiden und mehr als 80% der Gesundheitskosten verursachen, sind Franchisen und Selbstbehalte weitgehend irrelevant und wirken nicht steuernd (OECD 2023). Darüber hinaus zeigt die neuere Forschung, dass Kostenbeteiligungen zwar die Nachfrage nach unnötigen Leistungen reduzieren können, aber sie führen auch dazu, dass Patient*innen auf hochwirksame Behandlungen verzichten («high-value care»). Dies führt dann nicht nur zu vermeidbarem Patientenleid, sondern auch Folgekosten für die Gesellschaft (Baicker et al. 2015; Brot-Goldberg et al. 2017; Chandra et al. 2024). Die Unterbehandlung chronischer Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck führt häufig zu schwerwiegenden Komplikationen wie Nierenversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Amputationen. Betroffene Patient*innen sind dadurch oft auf dauerhafte Pflege und medizinische Betreuung angewiesen, was zusätzliche Kosten verursacht.

Wo können wir also ansetzen?

Vorschlag 1: Fehlanreize korrigieren

In der gesundheitsökonomischen Literatur besteht grosser Konsens darüber, dass medizinische Entscheidungen stark von finanziellen Anreizen beeinflusst werden (Übersichtsartikel in Johnson 2014; für die Schweiz z.B. Gottschalk et al. 2020; Müller et al. 2023). Ärzt*innen legen sicherlich Wert auf das Patient*innenwohl, doch beeinflussen Einkommensüberlegungen ebenfalls ihre Behandlungsentscheidungen. Damit kommt finanziellen Anreizen eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen zu.

Ein Beispiel ist das derzeitige Vergütungssystem TARMED im ambulanten Sektor, das auf Einzelleistungsvergütung (ELV) basiert. Das bedeutet, dass jede erbrachte Leistung individuell bei den Krankenassen abgerechnet werden kann. Will heissen: Es besteht ein Anreiz mehr Leistungen zu erbringen, da dies vom System finanziell belohnt wird. Verschiedene Studien zeigen denn auch, dass Überversorgung in der Schweiz und anderen Industrieländern ein grosses Problem ist. Eine aktuelle Studie der OECD (2017) suggeriert etwa, dass 20% der Gesundheitsausgaben unwirksam («low-value care») oder gar schädlich sein dürften. Beispiele für «low-value care» sind Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren vor Standardoperationen wie Leistenbruch oder Kataraktoperationen bei Patient*innen ohne Vorerkrankungen. Weitere Beispiele sind die Verschreibung von teuren Originalpräparaten statt günstigerer Generika, unnötige Nachkontrollen oder elektive Eingriffe ohne medizinische Notwendigkeit (smartermedicine.ch 2024).

Im stationären Bereich hat die Schweiz seit 2012 ein Fallpauschalen-System (DRGs). Für die Behandlung von einzelnen Patient*innen bieten DRGs den Anreiz, Kosten zu minimieren, da der Gewinn je Fall der Differenz aus Fallpauschale und Behandlungskosten entspricht. Dies kann zwar zur Effizienzsteigerung beitragen, indem z. B. die Aufenthaltsdauer im Spital verkürzt wird. Gleichzeitig gibt es für Spitäler den Anreiz möglichst viele Patient*innen zu behandeln. Besonders lukrativ ist dabei die Behandlung von Privatpatient*innen. Studien zeigen auch hier eine Tendenz zur Überversorgung, besonders bei Privatpatient*innen im Vergleich zu allgemein versicherten Patient*innen (siehe Abbildung 4; BAG 2021; Struja et al. 2023).

Lösungsvorschlag: Abkehr von mengenbasierten Vergütungssystemen

Ein Ansatz zur Verringerung von Fehl- und Überversorgung im Gesundheitswesen wäre die Abkehr von mengenbasierten Vergütungssystemen wie der Einzelleistungsvergütung. Als Alternative bieten sich gemischte Vergütungssysteme an, welche auf eine Mischung aus Grundpauschalen je Patient*in («capitation») mit zusätzlicher Vergütung für die Behandlung von chronisch kranken Patient*innen im Rahmen von sogenannten «Care Bundles» (siehe auch Vorschlag 3). Die Grundpauschale kann dabei beispielsweise nach Alter und Geschlecht der Patient*innen abgestuft werden. Fachgesellschaften bestimmen dann auf nationaler Ebene, welche Leistungen in die «Care Bundles» eingeschlossen (z.B. Spezialist*innen-Konsultationen, Insulinpumpen, Ernährungstherapie) und von den Krankenkassen vergütet werden sollen. Ein solches System würde einerseits notwendige Behandlungen sicherstellen, andererseits Fehlanreize reduzieren, die zu Überversorgung führen.

Darüber hinaus sollten fehlgeleitete Anreize im Gesundheitswesen vollständig eliminiert werden. Dazu gehören etwa die Selbstdispensation, also der Verkauf von Medikamenten direkt an die Patient*innen durch Ärzt*innen, weil dies zu vermeidbaren Mehrkosten führt (Evidenz für die Schweiz z.B. Burkhard et al. 2019, Müller et al. 2023); «Kickback Zahlungen » von Grosslabors an Ärzt*innen für die Bestellung von Laboranalysen; überhöhte Honorare für die Behandlung von Privatpatient*innen für Belegärzt*innen sowie Preismodelle für teure Medikamente, die Pharmaherstellern letzten Endes dazu dienen, die komplette Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft abzuschöpfen mit zu hohen Preisen.

Vorschlag 2: Anpassungen des Leistungskatalog

Der aktuelle Leistungskatalog der Grundversicherung enthält unwirksame Behandlungen und Leistungen. Dies, obschon der gesetzliche Auftrag (KVG Art. 32) eigentlich vorsieht, dass Krankenkassen nur dann Leistungen vergüten sollen, welche nachweislich wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind («WZW-Kriterien»).

Lösungsvorschlag A: Evidenzbasierung des Leistungskatalogs

Eine erste Möglichkeit zur Dämpfung der Gesundheitsausgaben wäre die strikte Evidenzbasierung des Leistungskatalogs der Grundversicherung, d.h. Einschränkung des Katalogs auf nachweislich wirksame Behandlungen im Sinne der WZW-Kriterien.

Der Leistungskatalog sollte dabei regelmässig überprüft und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden, sodass unwirksame oder unnötige Leistungen entweder eingeschränkt oder entfernt werden. Ein Beispiel für eine gelungene Einschränkung ist die Intervention des Bundesamts für Gesundheit (BAG) bei Vitamin-D-Tests: «Die Kostenübernahme wird auf Erkrankungen oder den Verdacht auf Erkrankungen im Zusammenhang mit einem Vitamin D Mangel eingeschränkt.» Eine Erstattung in anderen Fällen ist nun ausgeschlossen. Ebenso sollte Zurückhaltung bei der Aufnahme von sogenannten «me-too»-Präparaten geübt werden (z.B. bei Benzodiazepinen oder Bluthochdrucksenkern) wobei sichergestellt sein muss, dass selbst hochwirksame und lebenswichtige Therapien, welche bereits den Patentschutz verloren haben, genügend Anreize haben im Schweizer Markt zu verbleiben, um die Versorgung zu gewährleisten.

Lösungsvorschlag B: Erweiterte Wirtschaftlichkeitsprüfung

Im heutigen System führt die santésuisse jährlich eine Wirtschaftlichkeitsprüfung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich durch. Dabei umfasst die Prüfung einzig die abgerechneten Kosten der einzelnen Leistungserbringer. Diejenigen mit auffällig hohen Kosten müssen Rechenschaft ablegen und ggf. einen Teil der abgerechneten Kosten zurückerstatten. Hier sehen wir Potenzial im Rahmen einer erweiterten Form der Wirtschaftlichkeitsprüfung, welche datengestützt die Einhaltung von klinischen Guidelines einbezieht. Beispiel: Leistungserbringer würden jährlich darüber informiert, wie stark sie aktuelle Guidelines in der Behandlung von Typ 2 Diabetes Patient*innen einhalten oder darüber, wie häufig sie nachweislich unnötige Leistungen erbringen. Ein solches Monitoring würde nicht nur zur Kostenkontrolle beitragen, sondern auch die Qualität und Effektivität der Versorgung langfristig verbessern.

Vorschlag 3: Ganzheitliche Versorgung von chronisch kranken Patient*innen

Im heutigen System existieren keine einheitlichen Behandlungspfade bzw. «Disease Management Plans»; diese sind abhängig von der Krankenkasse, bei der die Patient*innen versichert sind. Dies führt zu erheblichen Unterschieden in den Behandlungspfaden, der Versorgungsqualität sowie den Kostenfolgen für die Gesellschaft.

Lösungsvorschlag: Einführung nationaler «Care Bundles»

Um die Behandlung chronisch kranker Patient*innen zu verbessern, könnten Fachgesellschaften auf nationaler Ebene standardisierte «Care Bundles» entwickeln, die an die Vergütung der Leistungserbringer gekoppelt sind. Diese «Care Bundles» sollen dabei im Sinne einer ganzheitlichen, integrierten Versorgung der Patient*innen konzipiert werden und multidisziplinäre Versorgungsteams einbeziehen. Diese Teams können neben klassisch medizinischen Fachpersonen wie Hausärzt*innen und Spezialist*innen auch Pflegefachpersonen, Ernährungsberater*innen, Physiotherapeut*innen, Hebammen und Sozialarbeiter*innen umfassen. Ziel ist es, dass Patient*innen eine umfassende und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Versorgung erhalten. Dadurch sollen Folgekosten durch Fehl- und Unterversorgung (z.B. unnötige Hospitalisierungen) vermieden werden. Gleichzeitig wird der Überversorgung entgegengewirkt, da Patient*innen nicht mehr selbst durch das Gesundheitswesen «navigieren» müssen und unwirksame Leistungen («low-value care») in den «Care Bundles» keinen Platz finden.

Beispiel: «Care Bundle» Onkologie

Ein Team aus Onkologinnen, Chirurgen, Radiologinnen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeutinnen und Ernährungsberatern arbeitet zusammen im Rahmen des «Care Bundles» Onkologie einen personalisierten Behandlungsplan für eine Patientin aus. Damit wird sichergestellt, dass die Therapie sowohl den medizinischen als auch den psychischen Bedürfnissen der Patientin gerecht wird. Neben der medizinischen Grundversorgung, z.B. durch Chemotherapie oder Immuntherapie, wird auch die psychologische und soziale Betreuung für die Patientin und deren Familien einbezogen. Zusätzlich werden Bewegungstherapie und Ernährungsberatung integriert, um die Rehabilitation und Langzeitnachsorge optimal zu unterstützen.

Vorschlag 4: Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die Digitalisierung von Versorgungsprozessen und der Koordination der Versorgung steckt in der Schweiz noch in den Kinderschuhen (siehe Abbildung unten). Dies kann zu Doppelspurigkeiten (z.B. wiederholte Bluttests, Röntgenaufnahmen) oder gar Fehlbehandlungen (z.B. Falschmedikation, unnötige Eingriffe) führen. Dies wiederum führt zu vermeidbarem Leid und unnötigen gesellschaftlichen Kosten. Nutzung digitaler Prozesse verändert zunächst nicht notwendigerweise die Behandlungsbeziehungen und -entscheidungen zwischen Patient*innen, Leistungserbringenden und Versicherern, kann aber die Kosten im Austausch von Informationen und Transparenz verändern, was sich positiv auf das Kostenwachstum auswirken kann. Die Einführung digitaler Prozesse wie elektronische Patientenakten in Arztpraxen kann sogar die Kosten zumindest kurzfristig erhöhen (Bhargava & Mishra 2014), jedoch langfristig zu mehr Zeit für die Behandlung zur Verfügung stellen.

Lösungsvorschlag A: EPD

Die Einführung des Elektronischen Patientendossiers (EPD) ist ein wichtiger Schritt, womit Leistungserbringende und Patien*innen schnell und effizient persönliche Dokumente und Informationen austauschen können. Aktuell sind nur Einrichtungen stationärer Behandlungen und ab 2022 zugelassene Arztpraxen verpflichtet am EPD teilzunehmen. Das vollständige Potenzial des EPDs entfaltet sich bezüglich des Kostenwachstums erst dann, wenn alle Leistungserbringende daran und Such- und Replikationskosten reduziert werden können, so dass es wichtig ist, dass es hier zu einer schnellen Ausbreitung und Annahme im Gesundheitswesen kommt.

Lösungsvorschlag B: Digitalisierung von Behandlungsprozessen

Die Digitalisierung von Behandlungsprozessen bietet die Möglichkeit die anfallenden Daten für die Versorgungsforschung zu nutzen. Wird eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten ermöglicht, können mittels Versorgungsforschung, datenwissenschaftlicher Methoden sowie künstlicher Intelligenz wichtige Fragestellungen beantwortet werden. Diese könnten zum Beispiel Engpässe und Überkapazitäten identifizieren, zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen oder massgeschneiderte Behandlungspläne ermitteln. Zudem kann die Versorgungsforschung helfen, die notwendige Transparenz über die Versorgungsqualität herzustellen, was Patient*innen hilft informierte Leistungserbringerentscheidungen zu fällen.

Referenzen

- Bundesamt für Statistik (BFS) 2024: Kosten des Gesundheitswesens seit 1960

- Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2024: Statistik der obligatorischen Krankenversicherung

- Chuard-Keller et al. 2024: Entwicklung der Gesundheitskosten 2012 – 2021

- Einav & Finkelstein 2018: Moral Hazard in Health Insurance: What We Know and How We Know It

- Boes & Gerfin 2016: Does Full Insurance Increase the Demand for Health Care?

- OECD 2023: Health at a Glance 2023

- Baicker et al. 2015: Behavioral Hazard in Health Insurance

- Brot-Goldberg et al. 2017: What does a deductible do? The impact of cost-cost-sharing on health care prices, quantities and spending dynamics

- Chandra et al. 2024: The Health Costs of Cost Sharing

- Müller et al. 2023: Rents for Pills: Financial incentives and physician behavior

- smartermedicine.ch 2024: Ambulante Allgemeine Innere Medizin

- Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2021: Evaluation der Massnahmen zur Förderung oder Begrenzung der Anzahl chirurgischer Eingriffe

- Struja et al. 2023: Comparison of Cardiovascular Procedure Rates in Patients With Supplementary vs Basic Insurance in Switzerland

- Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2022: Laboranalysen: Tarife werden gesenkt

- Bhargava & Mishra 2014: Electronic Medical Records and Physician Productivity: Evidence from Panel Data Analysis